25年歯科医師として沢山の患者さんのお口の中をを拝見させて頂いてきましたが、特にかぶせ物の噛み合わせの面(咬合面と言います)に関しては、特に健康保険の銀歯において、その多くが平らでのっぺりとしていて、反対側の噛み合う相手方の歯(対合歯と言います)とちゃんと噛んでいないか、逆にべったりと面で噛み過ぎているかのどちかのケースが多いことに気が付きました。

しかし最近ではこのような現象が残念ながら自費治療のセラミックやジルコニアにも多く見られるようになりました。しかも色調も透明感が無く、とりあえず白いというレベルのかぶせ物です。

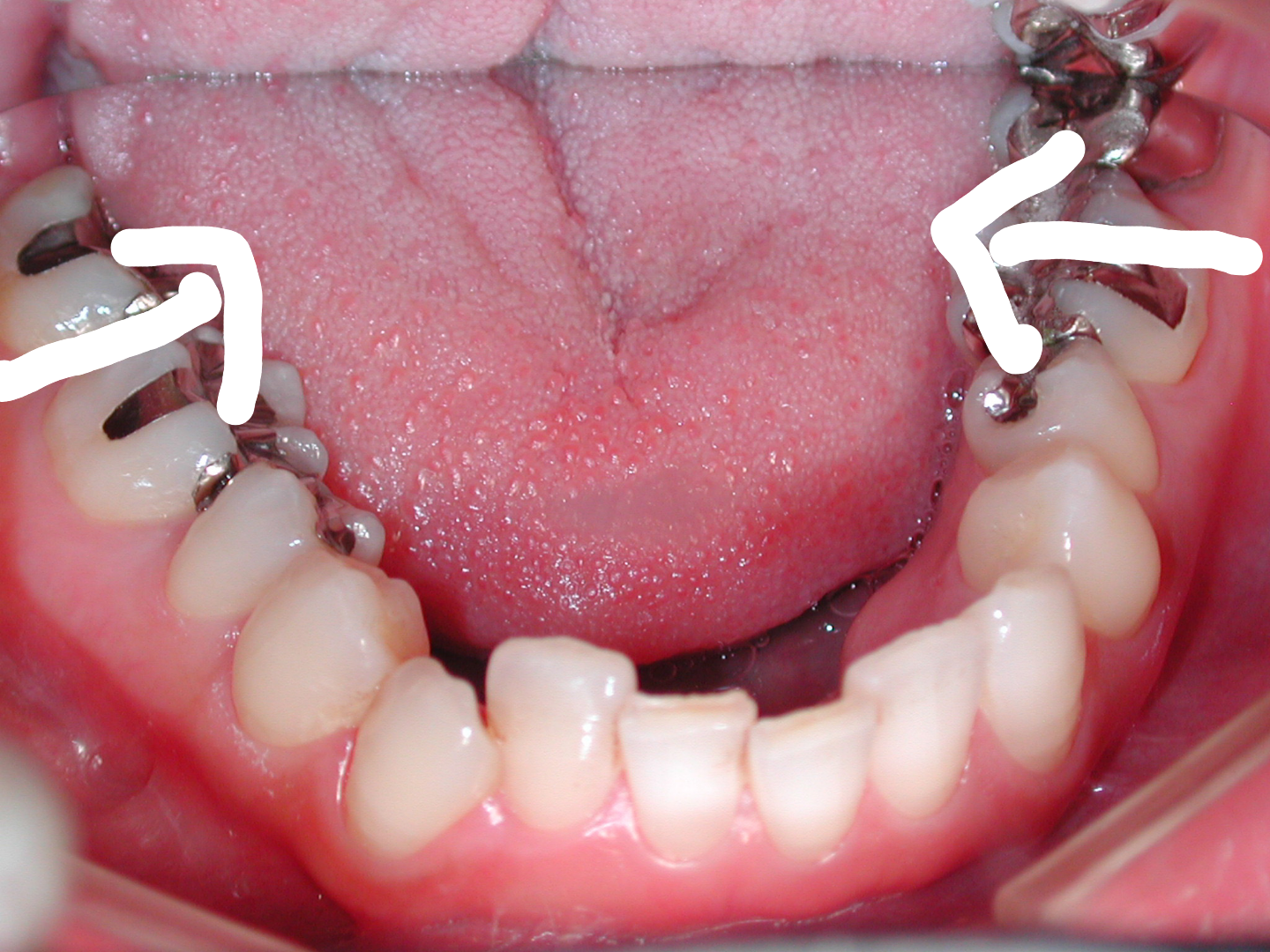

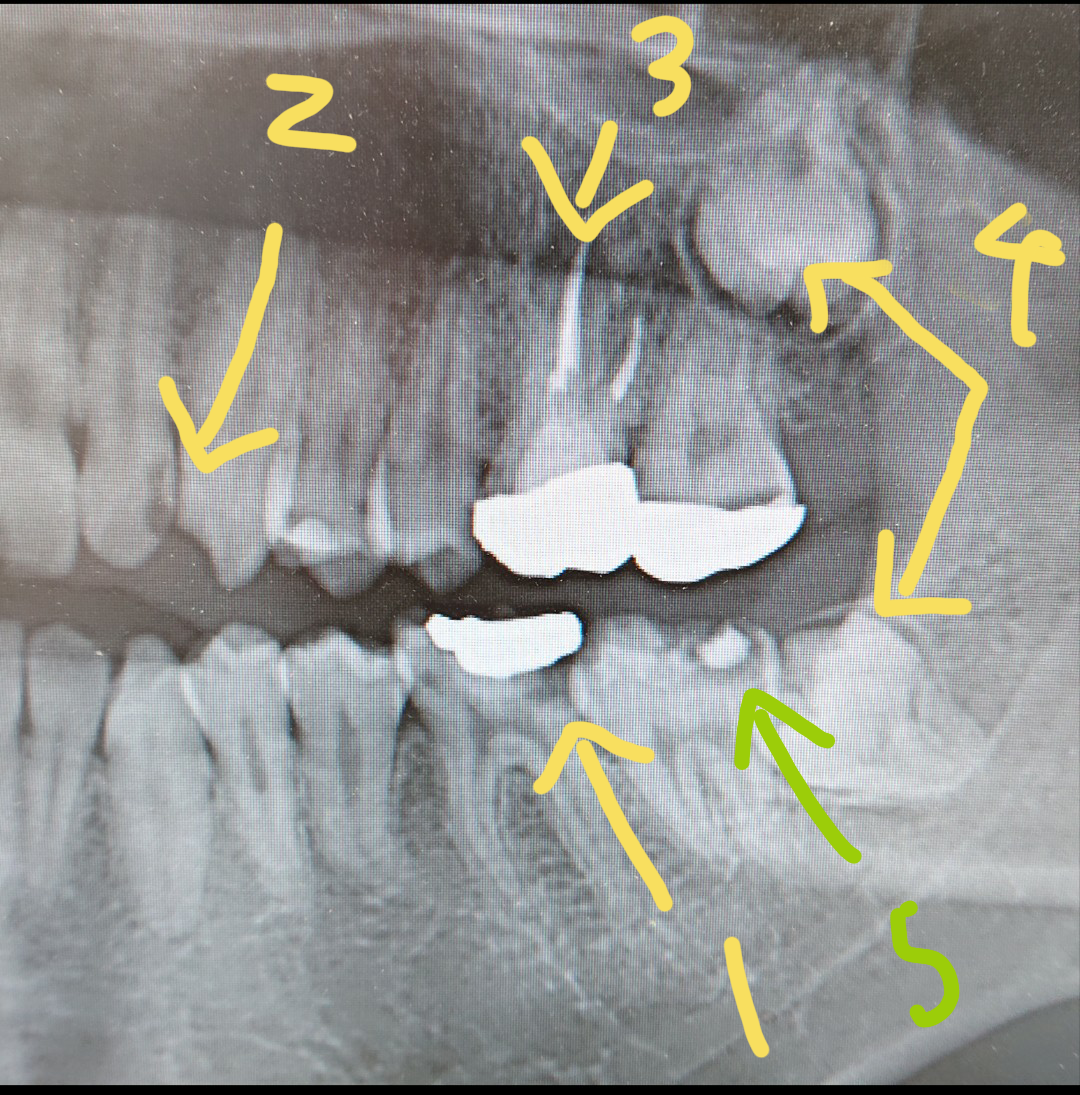

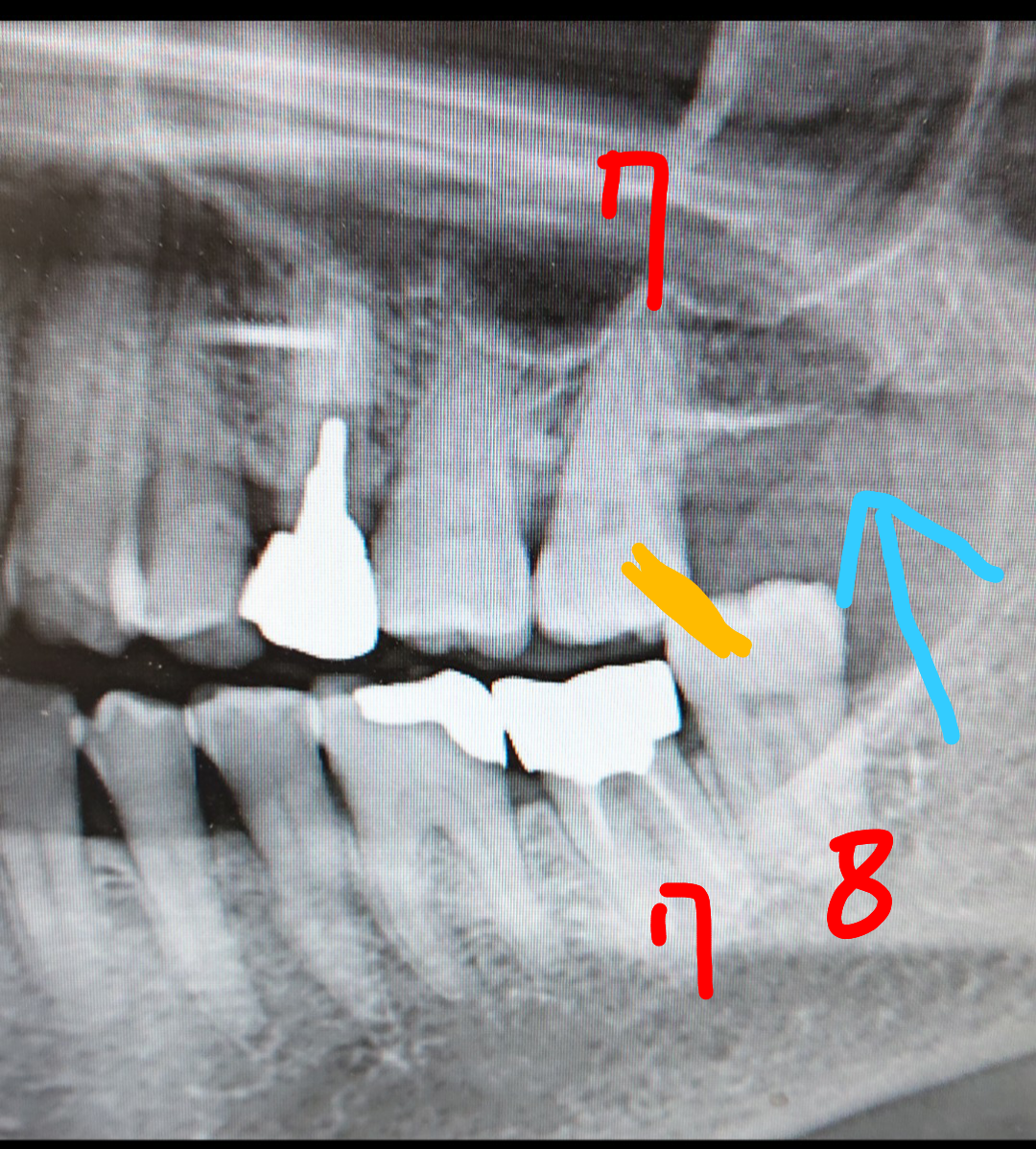

先日、他院で入れたジルコニアの噛み合わせがしっくりいかないということで来院された患者さんの口腔内の写真です。 1本2~3万円とジルコニアとしては超破格の値段だったとのことです。

素人が見てもいかにも作り物と分かるレベルだと思います。後述しますが明らかにメイドインチャイナです。

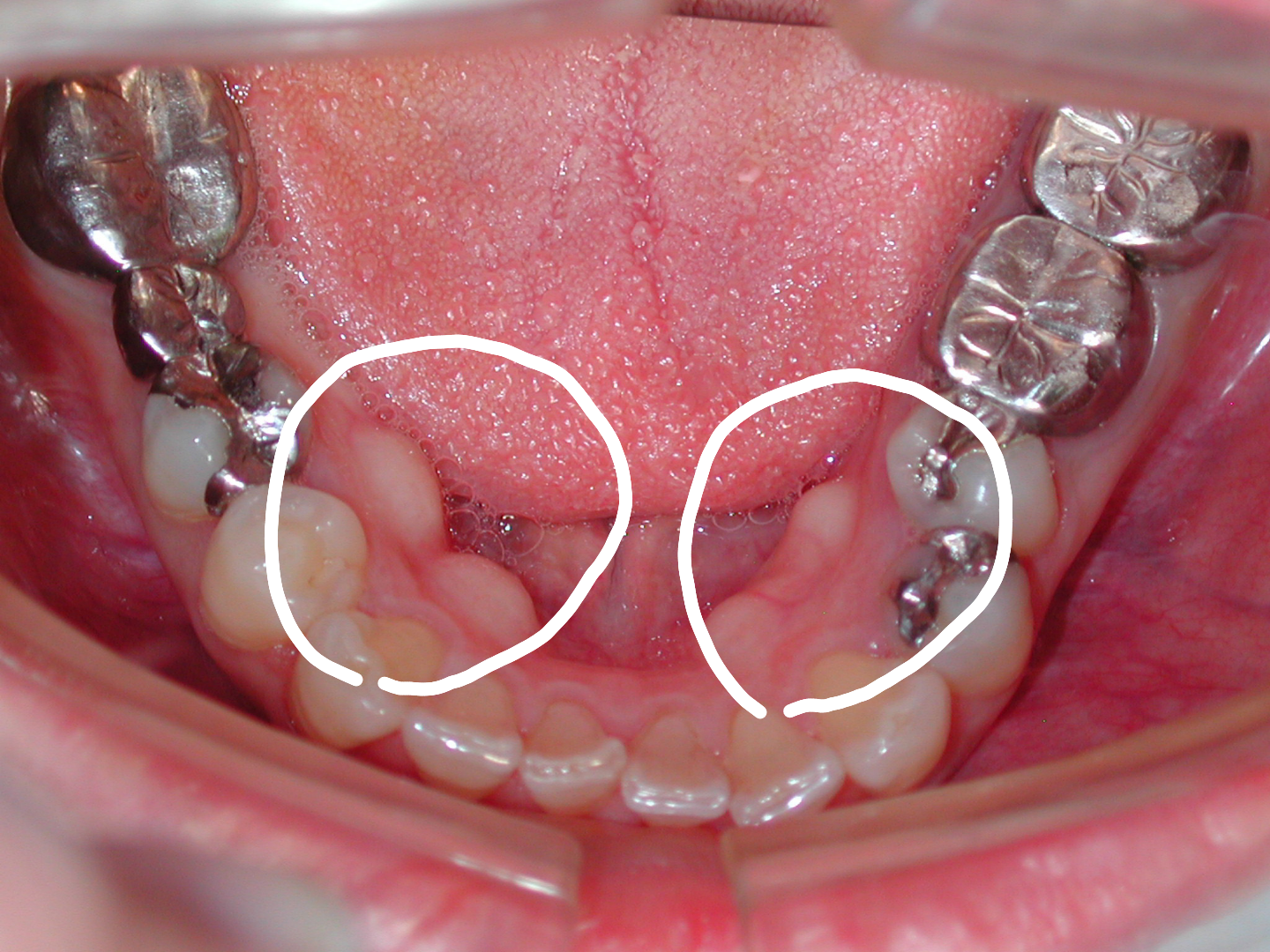

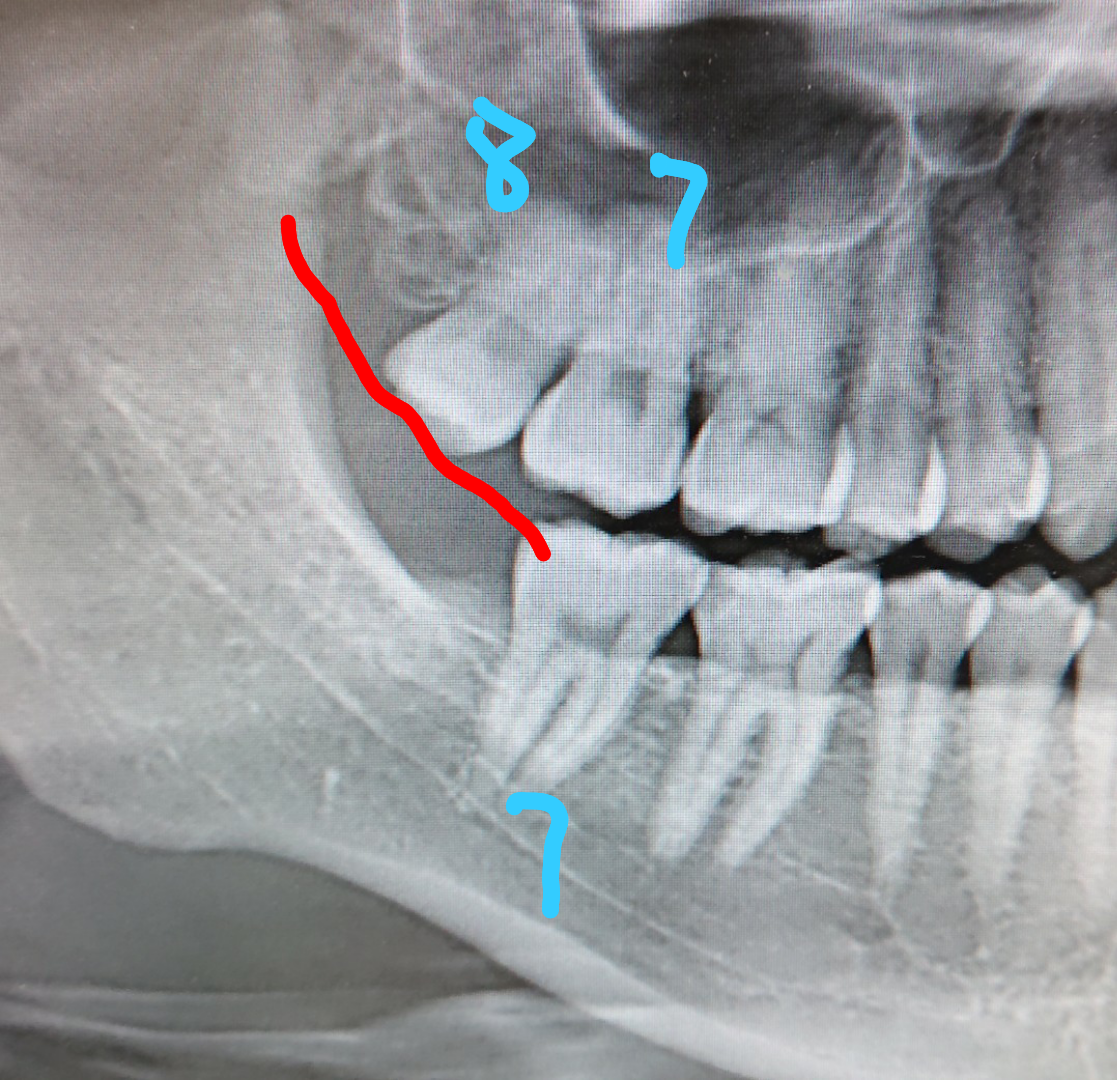

ちなみに、これが1本10万円~の日本製のジルコニアの写真です。

日本国内で歯科技工士の国家資格を取得したテクニシャンがちゃんと日本国内で製作した場合、そのコストは1本2万円を越えます。それを2~3万で患者さんにチャージするということは到底無理なのはお分かりだと思います。つまり2~3万で十分にペイ出来るにはどうしたらいいか?その答えがメイドインチャイナなのです。

「メイドインチャイナだろうが安くて白い歯が入るならそれでいいよ」という患者さんもいらっしゃるのも事実です。しかし、きちんとしたかぶせ物にはその完成までの工程にちゃんとした意味、大きな差があるのです。

歯の形は個人個人によって微妙に違っており、その凹凸には大きな意味が隠されているのです。

その形と位置は顎の成長とリンクしながら出来上がっていきます。その凹凸の表面のことを私達は咬合面と呼びます。

私達は食事する時の咀嚼効率を高めるためには歯に付与するその咬合面の彫り込みの角度を出来るだけ急傾斜にした方が良いのですが、その角度をあまり急にし過ぎると、今度は歯を横に動かした時に干渉を起こし易くなってしまうので、顎に大きな負担がかかり易くなってしまうという弊害が起きてしまいます。

逆に咬合面に付ける凹凸の角度を緩やかにすると歯を動かした時に干渉はし難くなるのですが、歯そのものに対しては物を噛み込むたびに負担過重になって長期的には歯槽膿漏になってしまうのと、顎の位置が不明瞭になり、それを支える顎関節の靭帯が緩んでくるといった危険があります。

そのために広範囲に渡り歯を失ってしまった場合それを再現するためには単純に勘だけに頼って作られたかぶせ物が今一ついつまでもしっくりこないといったことが起きてしまいます。

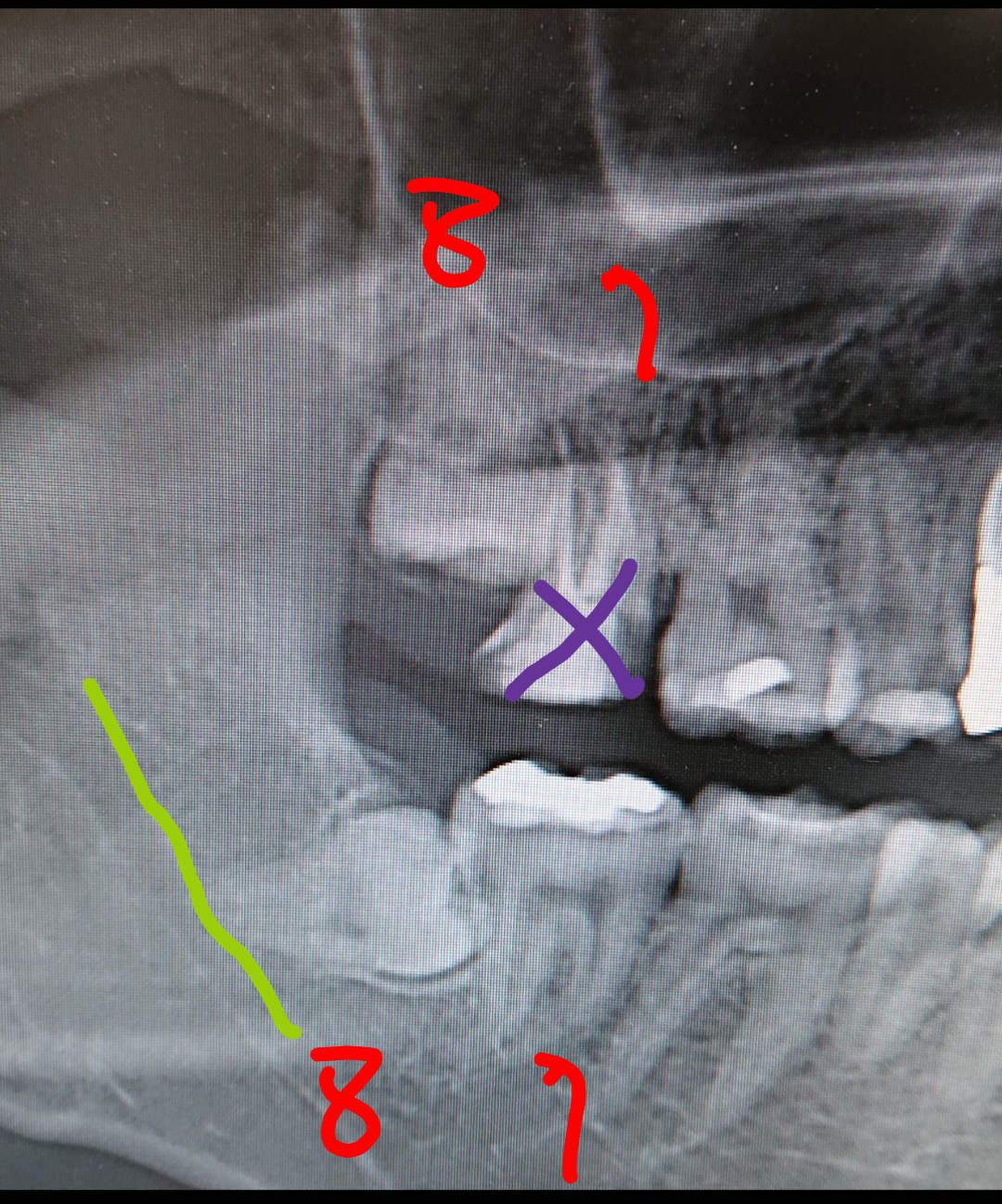

しっかりとした手順で作られた歯の咬合面はあらかじめその方個人の顎の動く角度を考慮に入れて【下の写真】のように注意深くワックスといったロウを用いて作られていくのですが、それにはとてつもない手間隙がかけられてる事実があまり知られていないのが現状のようです。実は自費治療にかかるコストの大部分はこの手間暇の部分なのです。

自費治療で機能を重視して作られる歯がどうして高くなってしまうかには、こうした背景が大きいのですが、一般的には材質の性状(ゴールドなのか、セラミックなのか、ジルコニアなのか、プラスティックなのかといったものの違い)だけで比較がされているのが現状なので残念です。

近年では「口腔内に金属を入れない」つまり『メタルフリー』が当たり前の時代です。しかし治す本数が多い患者さんのために、ジルコニアやセラミックのかぶせ物は医院によってはかなり安い物も出て来ており、一番最初の写真のようなメイドインチャイナのかぶせ物もたくさん拝見してきましたが、長い目で考えるとかなり危険と言えるでしょう。

長期的にはこの事が原因で引き起こされている歯槽膿漏や顎の違和感、最悪の場合顎関節症がかなりあるものと個人的には危惧しております。ですから是非とも値段だけで判断しないように頂きたいと願います。

そして、今回の新型コロナ禍で“チャイナリスク”が表面化しました。これまでは人件費が安く人手を確保できるなどの理由から依存していた“メイドインチャイナ”や“チャイナマネー”“中国人労働者”などに頼らないようにしよう、というのが、“コロナ後”の世界の大きな流れになるはずです。